桑名市から地域宛に学校再編に関する資料が届きました。

その中に、「小中一貫校(義務教育学校)の具体的なメリット」と記載された部分がありました。

ですが、果たしてここで記載された「メリット」は真実なのでしょうか?

一つ一つ見ていきたいと思います。

1. 「学びの連続性」について

小学校から中学校への進学時に指導内容や学習環境が一貫しているため、学びが途切れずスムーズになる

【反論】:

- 小中の教育課程はそもそも系統的に設計されており、校種が分かれていても連続性を保つことは可能です(参照:文科省『学習指導要領解説 各教科等編(小・中)』カリキュラム設計参照)。

- 一貫化による「過度な中学校化(教科担任制の早期導入など)」が起きた例では、発達段階に応じた学習が逆に阻害される可能性も指摘されています(教育再生実行会議資料より)。

2. 「個々の成長に合わせた教育」について

カリキュラムを柔軟に設定でき、より個別化された教育が可能になる

【反論】:

- 教育課程の柔軟化は、制度上は単独校でも可能です(総合学習や探究活動など)。

- むしろ、一貫校にすることで教員免許の問題や教員間連携の課題が生じ、現場が硬直化するリスクもあります。

- 少人数学級や複式学級の方が、一人ひとりに寄り添いやすいという研究結果もあります(STARプロジェクト等)。

3. 「安心感の提供」について

環境の大きな変化が少ないため、生徒が心理的に安定しやすい

【反論】:

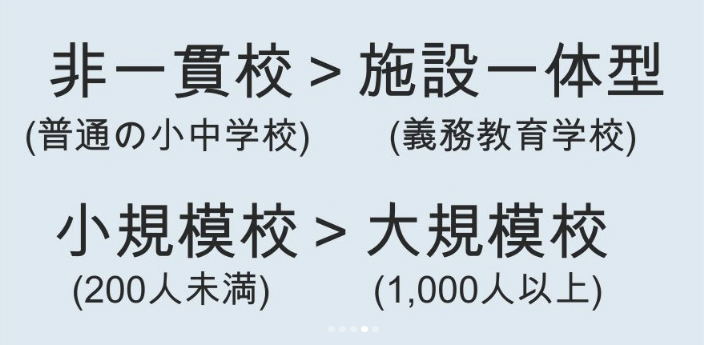

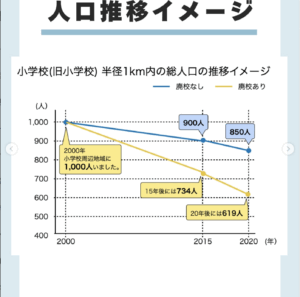

- 1,000人を超えるような大規模校の場合、児童生徒数が多過ぎて、むしろ子どもにとって安心できる居場所がなくなる懸念があります。

- 中学進学での「節目」体験が、自己肯定感や自立性の発達に寄与しているという意見があります(教育心理学研究会報告より)。

- いわゆる「中1ギャップ」には科学的根拠がないことが分かっています。一貫校であっても、学年の切り替え時にいじめ・不適応がゼロになるわけではありません。

4. 「継続的な支援」について

同じ教員が長期にわたって生徒を見られる

【反論】:

- 小中で教員免許が異なるため、制度上同じ教員が9年間継続して指導するのは困難。

- 同じ教員に見られることが必ずしも“安心”とは限らず、場合によっては固定化・監視感を与えることも。

- 現場では、複数の視点での見守りの方が、より多面的な支援が可能と評価されている。

5. 「地域や保護者との連携」について

地域全体で子どもを見守る一体感が生まれる

【反論】:

- 地域連携は学校の構造ではなく、学校運営方針や地域活動への参加の仕組みに依存します。

- 小規模校や単独校でも、PTAや地域との結びつきが強い実例は多数あります。

- むしろ統合によって地域の学校がなくなれば、地縁が分断されるリスクがあります。

【まとめ】

桑名市の説明で挙げられた小中一貫の「メリット」は、制度を変えなくても実現可能なものが多く、 また現場からは逆に「負担増」や「教育の硬直化」につながったという報告もあります。

制度変更の前に、「今の学校をどう良くするか」に注力すべきではないでしょうか?