残念な市議会

「桑名市議会が機能してない!」

そんな話をよく耳にします。

あなたが投票した市議会議員が、

当選後にどんな発言・行動をしているか、ご存知ですか?

実際、選挙の時の公約、振る舞いとは、

全く異なる行動をしている議員もいるかもしれません。

そしてその結果、

市民の声を代弁するはずの市議会が

ただ権力に追従するだけで終わる…

市長や行政の暴走、

民意を無視/軽視した施策を止めらない…

市民の知らないところで、

市民のお金を使って、

やりたい放題になってしまう…

桑名市は、過去にもそんな経験をしたはずではなかったでしょうか?

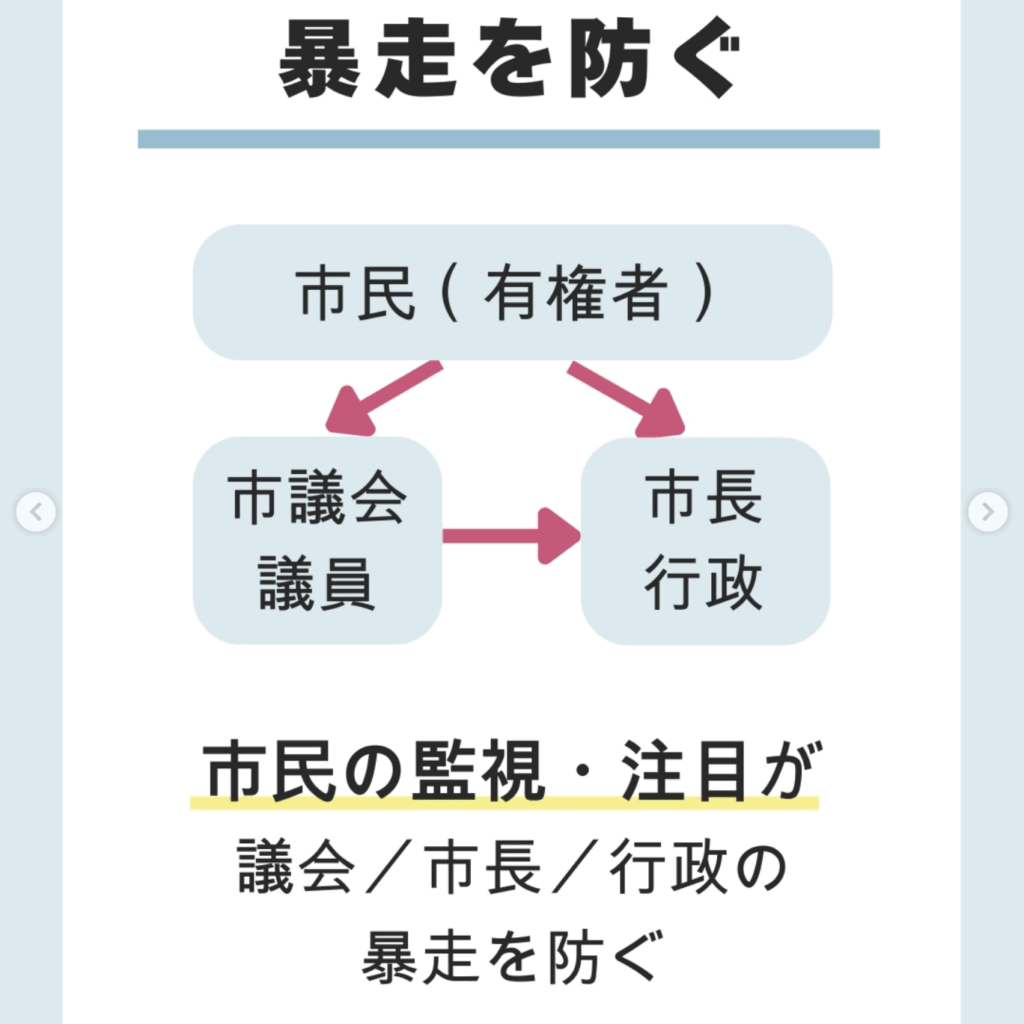

市民による監視・注目が不可欠

こうした暴走を防ぐには、市民の監視・注目が不可欠です。

そのためにも、地域の大人たちが、

自分が投票した議員の動きをチェックする

できれば市議会を傍聴してチェックする

そしてその内容を多くの市民にシェアする

こうした行動が重要になってきます。

市議会の様子は、インターネット上での生放送、もしくは過去の録画放送を閲覧できます。

9月8日の中日新聞の「議会だより」では

「学校再編」についての一般質問での回答として

・市教委は計画の白紙撤回を考えていない

・計画原案はコロナ前の2017年に出された「あり方検討委員会」の答申をベースにしている

・中学校区に施設一体型小中一貫校(義務教育学校)を設置することが望ましい

・多度の学校跡地活用は、5校のうち3校は、まだ外部から提案も入っていない

でした。

9月10日の本会議の一部

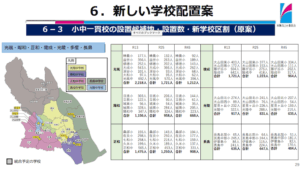

1. 「施設一体型の小中一貫校」に全市一律でする根拠

教育長答弁:「あり方検討委員会」の答申をもとに、原案を作成した

→答申や議事録を見る限り、あり方検討委員会に検討を求める段階で、すでに「施設一体型の小中一貫校」が前提にされていた感が強いです。また、委員からは「地域差があるため、地域の実情を考慮すべき」「多度学園の学校形態をそのまま全市に当てはめることはできない」といった趣旨の発言もみられます。

2. 「義務教育学校」にする根拠

教育長答弁:「多度学園の開校準備委員会の答申をもとに、義務教育学校が最善と考えている」

→議事録を見る限り、これも上記と同じやり方で、すでに「施設一体型の小中一貫校」として建設されており、委員会では、「義務教育学校」へ誘導している様子が伺えます。

3. 市民の合意

教育長答弁:「今はまだ大枠となる将来構想段階であり、市民の合意は不要。計画を策定した後で、地域ごとに別途個別に事業構想を作る」

→地域が小中一貫校や義務教育学校を拒めば、個別対応する可能性があるのかは不明。大枠の方向性が間違っていれば、枝葉の部分を変えるのは難しい。

4. 建設予算

教育長答弁:「建設予算について、今予測を立てても建設費や人件費の高騰で正確な予算は出せないため、意味がない。試算していない。」

→今の段階でも、すべての小学校を廃校にして施設一体型の小中一貫校にした場合と、一部の小学校を統合しつつ既存の学校を長寿命化させた場合の費用の試算は出せるはず。そしてそれがなければ良し悪しの判断すらできないはず。

5. つくば市の事例

教育長答弁:つくば市に問い合わせたところ「確かに不登校児が増えた時期と重なっているが、現教育長は因果関係を認めていない」と言われた。

→単に事実をどう解釈するかの違い。事実は、その時期に不登校児が増加し、茨城県が不登校児数で全国1位になった。自分たちの過ちを認めないのが行政の組織文化。

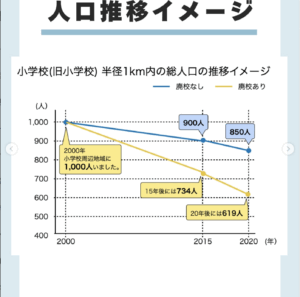

6. 600〜1000人の適正規模

教育長答弁:「600人〜1,000人は、あくまで国の示す適正規模で、全国では1,000人以上の規模でもうまく回っている学校があるため、1,000人超えでもやる」

→桑名市では1,000人以上の規模の学校を運営したことがない。1,000人超えの小中一貫マンモス校について、専門家が検証した結果、子どもたちにマイナスの影響が出ていることが分かっている。1,000人規模の組織を適切に運営できるリーダーは希少。しかも大人ではなく、保育園出たばかりの小学生〜思春期の中学生年代をまとめる必要がある。それを経験したことがある学校の校長は、全国を探してもほんのわずか。そんな優秀な校長が果たして4人も桑名市に来てくれるのか。