1,000人規模の義務教育学校を4校も抱えるつくば市。

そのつくば市が、義務教育学校の効果検証を行った末に、「今後は新しい義務教育学校を作らない」と発表しました。

説明会の際に桑名市は、「人口が増加している つくば市の事例は参考にならない」と一蹴しましたが、果たしてそうでしょうか?

「この学校(義務教育学校)は私には教育施設に見えません、収容施設に見えます」

これは、すでに義務教育学校の設立が進んでいた2016年12月末に、つくば市の教育長として新たに就任した門脇教育長の言葉です。さまざまなしがらみを振り払い、教育長がこうした言葉を発すること自体が、とても大きな意味を持つと思います。

つくば市 門脇教育長の略歴

・東京教育大学、筑波大学で30年教鞭をとる

・筑波学院大学の初代学長に就任

・茨城県美浦村の教育長を6年務める

・2016年12月末〜 新市長に説得され、茨城県つくば市の教育長に就任

追記:2025年9月の桑名市議会で、教育長は下記のような答弁を行いました。

つくば市に確認したところ、「確かに不登校児が増えた時期と義務教育学校を造った時期は重なっているが、現教育長は因果関係を認めていない」と言われました。

これは、単に事実をどう解釈するか/したいかの違いだと思います。事実は、その時期に不登校児が増加し、茨城県が不登校児数で全国1位になった、です。そして、それは研究者による大規模な調査によっても示唆されています。

また、そもそも行政には、間違いがあっても間違いと言わない、「行政は無謬(むびょう)=間違いを犯さない」という組織的な文化があります。ですから、自らの誤りを認めることは基本的にしません。

つくば市の概要

・人口:26万人(桑名14万人)

・予算(一般会計):1,120億円(桑名640億円)

つくば市は、2023年に「人口増加率全国一位」になりました(増加率 2.3%。町村部を除く順位。)。

その主要な要因は下記だと言われています。

①東京から45分程度で移動できる「つくばエクスプレス」が開通し、沿線の宅地開発による子育て世帯の転入

②研究学園都市として高等教育機関や研究所が多く、研究者や留学生などの流入(研究所だけで約150箇所)

また、前市長と前教育長が「つくば市は教育日本一」と謳っていたため、「つくば市の学校に入れると、学力をあげてもらえる」と思い、引っ越してきた親も多いそうです。

つくば市が義務教育学校を導入した背景

前市長と前教育長が主導して、つくば市は2018年に1,000人規模の義務教育学校を3校同時に開校しました。(その前に春日学園を開校)

| 学校名 | 統廃合(廃校数) | 児童生徒数(2024) | 敷地面積 | 建設費 |

|---|---|---|---|---|

| 春日学園義務教育学校 | 1小・1中(2校) | 1,005人 | 約46,600㎡ | 約24.5億円 |

| 秀峰筑波義務教育学校 | 7小・2中(9校) | 989人 | 約41,300㎡ | 約53.0億円 |

| 学園の森義務教育学校 | 春日学園より分離 | 1,794人 | 約51,500㎡ | 約67.6億円 |

| みどりの学園義務教育学校 | 2小・1中(3校) | 1,802人 | 約42,400㎡ | 約63.2億円 |

(参照:Wikipedia、中央大学学術リポジトリ、「小中一貫・学校統廃合を止める -市民が学校を守った」、学校教育情報サイト「Gaccom」)

門脇教育長が就任して初めての校長会では、下記のようなやりとりがあったそうです。

つくば市には当時は51人の校長がおり「あなたがた51人の校長がいながら、9校も廃校にしてこんな学校をつくることに誰一人反対しなかったのか。情けない。」と叱り飛ばしました。「こんなことは愚挙であり暴挙なんだ」と。

前の市長と教育長は3期12年やっています。教員たちは「教育長に異を唱えると次の人事異動でどうされるのか」と思うから、誰も反対を言えず、つくば市の小中一貫教育が進められたのです。

住民や保護者の声を押し除け、強引に9校廃校へ

門脇教育長が就任した際、旧筑波町エリアの7小2中統廃合案件(現:秀峰筑波義務教育学校)は大問題になっていました。

住民や保護者たちにかなりの反対があったにもかかわらず、地元の有力者がゴリ押しし強引につくることにしたと聞いています。

実際・・・パブリックコメントにかけた時に、筑波地区の11の団体が連名で、しかも筑波町の元町長を代表者として、こういう学校をつくるのはやめてほしいと要望書を出していることがわかりました。

私は、こうした反対理由はまっとうなものであると思いますし、教育長に就任した翌日すぐに廃校される9校を見にいきましたが、どの学校も廃校する必然性はないものでした。

それだけに、9校の廃校はまさに暴挙であり愚挙であると言わざるをえません。

マンマス義務教育学校の問題点

この学校の建築に費用が54億円、開校後1,120名の児童生徒を登下校させるために、通学地域が広いためスクールバスを使うしかなく、その数20台、かかる費用が年間約2億円になります。

これだけの費用を校長の裁量経費として全校に配布し自由に使ってもらえたら、つくば市の教育の質をどれだけ向上させることができたかと考えるだけでも本当に悔しく思います。

さらにいえば、廃校になった9校に配置されていた教員数は約110名、それが1校に統合されたことで教員数は一挙に約半数近くまで減り、児童生徒を見る目が一気に減少したことになります。

また、PTA組織も校区が広すぎるため役員や保護者の連絡調整が困難になり、うまく運営できない状態になっているとも聞きます。

加えて、新しい学校が遠くに行ってしまったということで、地元住民の学校への関心や愛着も薄れてきているという報告も出てきています。

専門家による小中一貫教育の効果検証

門脇教育長は2017年に「小中一貫教育検証委員会」を立ち上げ、専門家による検証を進めました。

実際の調査報告書はこちらです>

小中一貫教育でつくば市の教育が等しく+の効果を得たか?

「中心市街地の学校においても、周辺市街地の学校においても、好ましい効果が見られたか?」

についての結論は、「そうは言えない」でした。

むしろ「教育格差日本一だ」と揶揄されることがあるほど、地域の格差の解消には繋がっていません。

・つくば市は研究学園都市で、150程の研究所と3つの大学が市の中心部に集中

・研究所や大学に勤務している人は、ほとんどが高学歴(研究者は2万人〜3万人住んでいる)

・ある小学校では、親の学歴を見たら、大学院卒が7割、残りがほとんど大学卒、と異例の状態

だから、つくば市の特に中心部の学校の学力が高いのは、学校でいい教育をしているから成績がいいというのではなく、高い素質の子どもたちが多くいるからいい成績が出る、ということなのです。

ところが前任者たちは、小中一貫教育をやっているから、あるいはICT教育を早くからやっているからつくば市の子どもの学力が高いのだと言っていたわけです。

しかし、周辺市街地の学校は、全国学力テストで平均まで届いていない学校も少なからずあります。なのに、中心部の方は、全国平均より10ポイント〜20ポイントぐらいは上回っています。

中一ギャップはなくなったか?

その効果はほとんどなく、むしろ新しく「小六問題」が出てきているのではないかという問題提起がなされました。

特にこれは一体型の大規模な義務教育学校で見られる、という指摘がなされているのです。

大規模な義務教育学校は地域の核として機能しているか?

従来、学校は地域コミュニティの核として機能していました。ですが、大規模な義務教育学校になった結果、こちらについても「ほとんど機能していない」という結論でした。

とりわけ、9校を統廃合した秀峰筑波義務教育学校は、地域づくりの核になるどころか、問題山積み状態とのことです。

施設分離型の方が、施設一体型より好ましい効果が多くみられる

同じ小中一貫教育でも、施設分離型(小中学校が分離している従来の形態)の方が、施設一体型(義務教育学校)より好ましい効果が多くみられる、という指摘もありました。

(参考:「小中一貫・学校統廃合を止める ー市民が学校を守った」第8章 小中一貫教育の後遺症を正す ~つくば市教育長の立場から より)

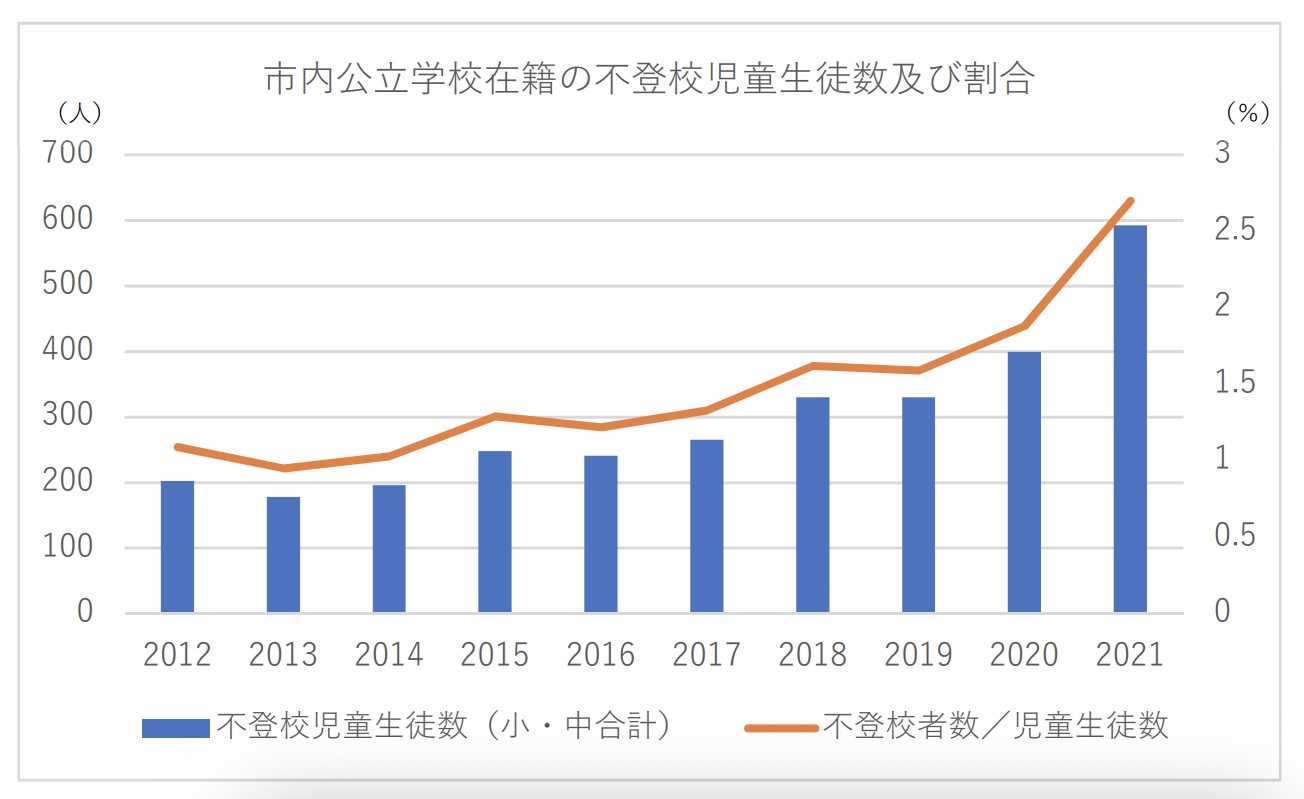

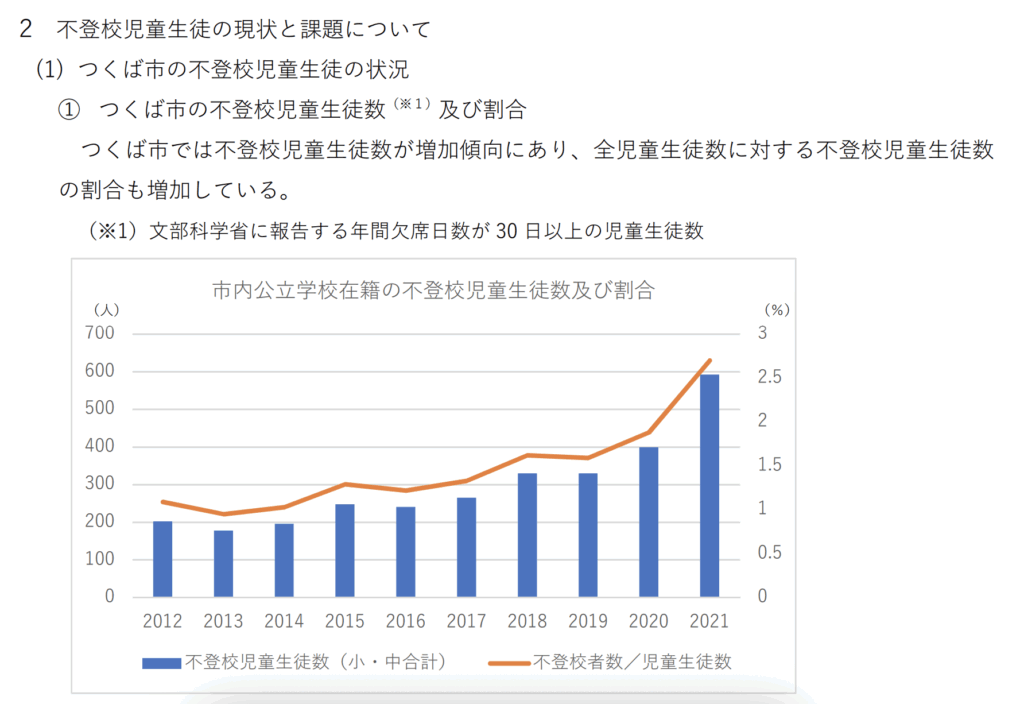

不登校が急増。今後は義務教育学校を作らない

全国平均を11・7ポイントも上回る、不登校の急増

(抜粋:令和5年2月「つくば市の不登校に関する児童生徒支援のあり方(案)」資料)

つくば市を含む茨城県全体の不登校児童生徒数は、統計開始以来最多の8,577人を記録し、全国平均と比較しても高い割合となっています。特に、つくば市では小学生の不登校割合は1.57%、中学生は5.45%と増加傾向にあります。

不登校の児童生徒数は全国的に増加傾向にありますが、つくば市や茨城県は特にその傾向が顕著です。茨城県の増加率は、小中学生の合計で全国平均を11・7ポイントも上回っています。

こうした不登校の急増や上記の検証結果を踏まえ、門脇教育長は「今後は義務教育学校を作らない」と、前任者からの方針転換を発表しました。

NEWSつくばの記事はこちら>

不登校の子どもたちが求めているのは「ゆっくり休める場所」

(抜粋:令和5年2月「つくば市の不登校に関する児童生徒支援のあり方(案)」資料)

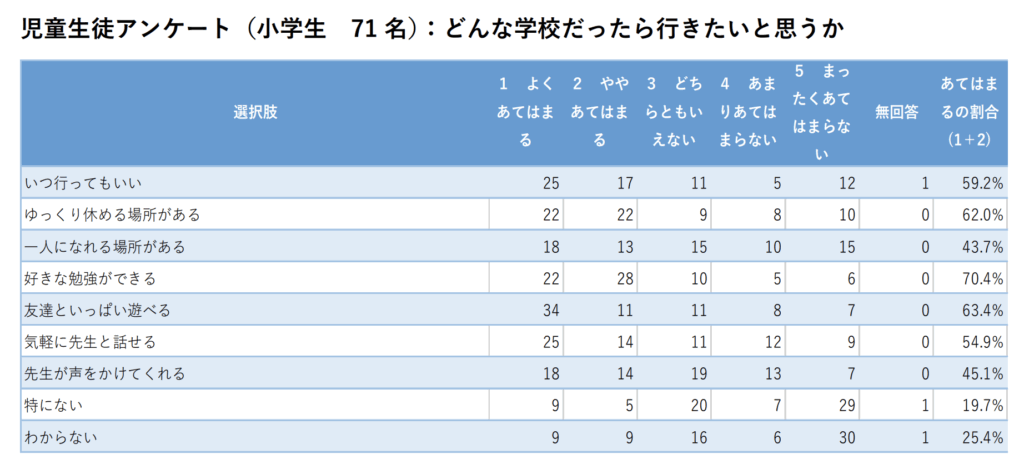

「どんな学校だったら行きたいと思うか」というアンケートに対して、

小学生が求めているのは

・ゆっくり休める場所:62%

・友達といっぱい遊べる:63.4%

・気軽に先生と話せる:54.9%

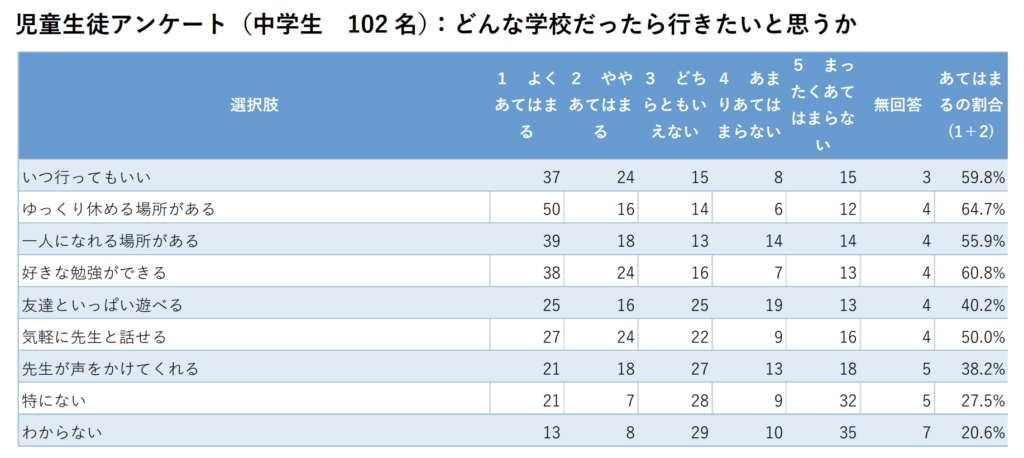

中学生が求めているのは

・ゆっくり休める場所:64.7%

・一人になれる場所がある:55.9%

・気軽に先生と話せる:50.0%

つまり、今の学校には

・ゆっくり休める場所がない

・友達といっぱい遊べる場所/時間がない

・気軽に先生と話せない

・一人になれる場所がない

ということです。

大規模な義務教育学校、遠方への通学、放課後の遊び場の消失、こども一人当たりの教員数の減少・・・

どれをとっても、大規模な義務教育学校に学校を統廃合したことと、関係があるのではないでしょうか?