これまでの発信に対して、「どのような代替案を考えているのか?」というご質問もよくいただきます。

そこで、このページでは、

今の時点で私が考えている代替案を、1つの案として整理してみました。

あくまで一個人の代案ですので、

これが「すべて正解」だとは思っていません。

ですが、この6ヶ月大量に文献や先行事例を調べ行き着いた、

桑名で子どもを育てている、桑名に家を買った、桑名に納税している

桑名が好きで、桑名で仕事もしている

“私の”見解です。

施策・結果が大きく変わる「前提条件」

小中一貫教育ではなく、従来の「小学校+中学校」教育

「小中一貫教育」の教育学的メリット/効果はまだ明らかになっていないことが、専門家によって報告されています(小中一貫校と非一貫校を教育学的に比較した検証が行われていないため)。一方で、さまざまな負担や課題があることは分かっています。

また、義務教育9年間を通した、連続性・系統性のある教育カリキュラムは、現在の「小学校+中学校」教育でも十分行われていると言われています。

そのため、桑名市では既存の小学校・中学校それぞれの良さを活かしながら、従来の形で教育の質を高める方法を模索するのが良いと考えています。

(ちなみに、小中ではなく、中高一貫校はメリットが多く、歴史もあるため、選択肢の1つだと考えます。)

義務教育学校ではなく、従来の「小学校+中学校」の学校種

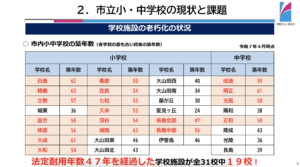

義務教育学校は、1学年10人未満の、過疎地域の小規模校を維持するための選択肢として活用されてきた経緯があります。

一方、桑名市のように人口13万人以上を誇る名古屋のベッドタウンの場合、その必要性がどこまであるのかは、改めて丁寧に検討する余地があると考えています。

また、桑名市内には子どもの数が増えているエリアもあり、桑名市としても人口を増やす政策を行なっています。そのため、少なくとも桑名市においては、義務教育学校よりも、従来の「小学校+中学校」という学校種を基本に据えて考える方が、現状には合っているのではないかと感じています。

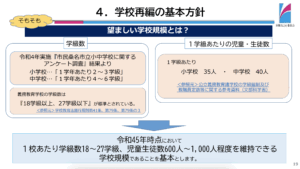

大規模校ではなく、「小規模校」や適正規模の学校

文科省は、「学校統廃合の手引き」の中で、小規模校の良さを尊重すること、大規模校で生じやすい様々な課題に十分留意することを指摘しています。

こうした文科省の手引きや、世界的な少人数教育のトレンドや教育学的メリット、少子化であることを考えると、一つの目安として、1クラス15〜30人、1学年1〜3学級が、適正なのではないかと考えています。

今後子どもが減っていくと予想されている中で、あえて今から巨大な学校施設を新設する必要性については、慎重に検討し直すことが大切だと考えています。

限られた人だけで決めるのではなく、「地域ごとにオープンな議論」を経て決める

公立の小中学校は、地域の子どもたちみんなの学びの場であり、地域コミュニティの核を担う、市民にとって大切な公共財です。もちろん、その設立や運営は、税金によってまかなわれます。

だからこそ、行政や一部の人だけで決めてしまうのではなく、できる限り情報が開かれた形で、保護者や地域住民も参加できる形で議論が進められることが望ましいと考えています。

全市一律で同じではなく、「地域の課題や要望に合わせた」学校

同じ桑名市内であっても、人口動態や暮らし方、歴史、文化など、地域ごとに実情は異なります。それぞれの学校にも、それぞれの歴史や文化、独自の行事があります。

全市一律で義務教育学校(施設一体型の小中一貫校)に統廃合する場合、こうした地域の実情や課題、要望は反映されなくなる可能性が高いと考えます。

再編の進め方

・小学校区ごとの検討会

→地域のニーズの把握と住民が地域の未来を考えるために、地域コミュニティの基本となる小学校区ごとに検討をすることが大切だと考えます。長野県飯田市のモデルが参考になります。

・オープンな議論の場

→住民、保護者、子ども、専門家、行政が集まって議論できる、双方向の対話の場が大切だと考えます。

一方的な説明だけでなく、複数の選択肢を比較しながら、地域ごとに最適な方法を一緒に考えられる場が望ましいのではないでしょうか。

・教育委員会単独の事案ではなく、全市横断の事案に

→学校再編は地域コミュニティに大きく影響するため、単に教育の問題ではなく、まちづくり全般に関わる問題だと考えます。

少子化対策

・小学校同士の統合

→1学年10人未満程度の場合など、その地域の方が望めば、小学校同士の統合は現実的だと思います。

・学校施設の地域開放

→空き教室や未使用時間が増えているため、学校施設の地域解放は現実的な解決策です。

少子化の時代に、巨大な学校を新設することについては、費用対効果や子どもたちの生活環境の面からも、慎重な検証が必要だと考えます。

・低学年は1学級15〜20人

→教育効果が最も高いことが、大規模な研究などにより分かっています。少子化の時代だからこそ、低学年だけでも少人数学級を実現し、子どもと国の未来に投資しましょう。

・美味しい給食で食育

→できるだけ地産地消で、添加物の少ない、美味しい給食を提供。子どもの数が減ったからこそ、子どもにお金をかけるべきだと考えます。子どもの貧困対策、不登校対策にも繋がるのではないでしょうか。

老朽化/資金対策

・大規模修繕と長寿命化

→多くの自治体では、大規模校を新設するよりも、既存校の大規模修繕や長寿命化の方がトータルコストを抑えられたという事例も報告されています。

桑名市でも、同じような比較検証を行ったうえで、最も効率的で子どもたちにとって良い選択肢を検討していくことが大切だと思います。

・他の公共施設を学校に集約

→公共施設費を削減し、桑名市の財政を維持できるようにするために。また、学校の多機能化によって国の補助金を利用できるようにするために必要な施策です。

例えば、公民館、体育館、図書館、保育園、学童、防災施設などを学校に統合可能です。ちなみにその場合、施設の管理責任と運営は、校長先生ではなく市の部門が担う形が良いと言われています(校長先生に余計な負担をかけないよう)。

両親が共働きしている世帯が大多数のため、子育て支援の観点からも、特に保育園や学童、児童館といった、子どもを日中安心して預けられる場所をどうするのか、学校再編の時にもしっかり検討することが大切だと考えます。

使用頻度の低い学校のプールは外部に委託する方が合理的だと思います。安全面や衛生面からも。

・教育以外の予算も配分

→まちづくり全般に関わるので、教育予算以外の予算(防災や他の公共施設費など)を学校に充てることが大事だと考えます。

・学校設備の充実

→公共施設を学校に集約して維持更新費用を減らす分、学校の設備を充実させ、安全性、避難所機能、利便性、エコ性、AI時代への対応をUPさせるのが良いと考えます。

分散進学対策

・学区の見直し

→小学校区の地域の声に基づいて、見直しが必要になることもあると考えます。

教員の待遇改善

近年の様々な教育改革や制度変更の影響で、現場の先生からは「業務が増えて大変」という声が多く聞かれます。

先生が疲弊してしまえば、その影響を最も受けるのは子どもたちです。

だからこそ、先生たちの職場環境の改善、待遇改善が必須です。

・下からの待遇改善

→上から一律に決められた指針だけでなく、現場の先生方の声をしっかり反映した待遇改善

・小中一貫、全国統一テスト(調査結果公表)の見直し

→先生や子どもの負担に見合う効果が十分に確認されていない施策については、廃止や改善、見直しも含めて検討していくことが必要だと考えます。

最後に一言

このページは、桑名市教育委員会の計画を批判することが目的ではなく、

「子どもたちや地域にとって本当に良い形は何か」を、地域のみなさんと一緒に考えるための叩き台として書いています。

ここに書かれているのは、あくまで“私の”案の一つです。ぜひ、異なるお考えやアイデアも含めて、対話を重ねていければと思います。

いずれにしても、私が強く感じているのは、

・現在の再編計画の内容や進め方には、見直し・改善の余地が決して小さくないと感じていること

・地域の皆さんと一緒に考えていけば、より良い代替案や課題の解決策を、いくらでも生み出せるということです。

ぜひ、あなたの代替案やお考えもお聞かせください。