学校の統廃合を進める際、行政は文科省の「手引き」を指針に進めていくことが求められています。

では、今回の桑名市の計画は、この「手引き」に従っているのでしょうか?

答えは、「NO」です。

文科省の「手引き」

・過大規模校=31学級以上(1学級35人×31学級=1,085人)

・「(1,000人超えの)過大規模校は、速やかにその解消を図るよう促している」

↓

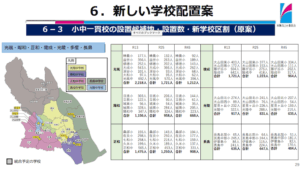

文科省が警告している規模の学校を、桑名市は4校も新設しようとしています。

(光風学区は、2,000人超えです!)

ちなみに教育長は市議会で

「あくまで国の示す適正規模で、全国では1,000人以上の規模でもうまく回っている学校があるので、1,000人超えでもやる」と答弁しました。

1,000人超えは問題があるから、文科省が警告しているのに、それを全く無視しているのです…。

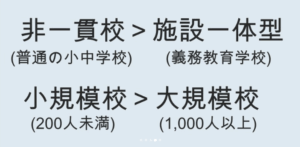

全国の学校の状況

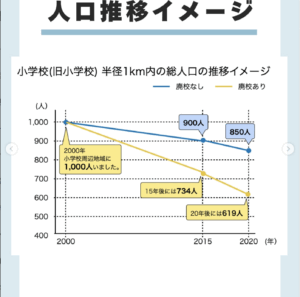

・全国の公立小中学校 約27,700校のうち、1,000人超えはわずか0.9%

・1,000人超えの学校は、大都市圏と、人口増加+義務教育学校への統廃合で児童生徒数が急増したつくば市

・2,000人超えの学校はなし(確認できず)

↓

光風学区は前例のない2,000人規模です。

全国でも1,000人超えの学校を「うまく回した」経験のある校長や先生はほんのわずかしかいません。

そして、その経験者たちが桑名に集まるとは考えられません。

つまり、現場や先生たちが混乱し、それが子どもたちの教育にも影響するのは火を見るよりも明らかです。

児童生徒数が多すぎる弊害(起こり得ること)

下記は、文科省が「手引き」の中でも記載しています。

1.同学年でも顔や名前を知らない子が増え、人間関係が希薄化する

2.先生による、きめ細かな指導が困難で、子どもの問題行動が発生しやすい

3.行事や係などの役割分担ができず、一人一人の活躍する場や機会が減る

4.特別教室や体育館、運動場などの調整が難しい(先生の負担増加)

5.子ども一人当たりの校舎面積、運動場面積等が著しく狭くなった場合、教育活動の展開に支障が生じる

6.異学年交流の機会が設定しにくい

7.社会科見学や修学旅行などの手配が難しい

8.学校運営全般で、様々な支障が生じる

こうした弊害への対策案も提示せず、コンサルが「ハコモノ」の削減と効率性だけを考えて作成した案をもとに計画(原案)を作成している桑名市教育委員会。

それが、今の桑名市教育委員会、教育長の実態です。。。

参照:文科省「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き」

文科省:「「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方に関する調査研究協力者会議」