教育長の答弁で、頻繁に出てくる「桑名市学校教育あり方検討委員会」。

「この委員会の答申をもとに、今回の計画(原案)を作成した」

と教育長は毎回発言しています。

では、この委員会のメンバーは誰で、どんな議論を行ったのでしょうか?

なぜ小中一貫教育か?

そもそも、「小中一貫教育」を行う場合に、どういう方法が良いか?

というのが、委員会に託された検討事項でした。

つまり、最初から「小中一貫」が前提条件だったのです。

ですが、実は「小中一貫教育」のメリットは、科学的に明確になっていません。

安倍政権下で進められた、政治主導の「改革」の1つだったのです。

「小中一貫校/義務教育学校」が増えてきたのは、

学校統廃合を進めるための、「建前」だと言われています。

小中一貫校にすれば、小学校も中学校も同時に削減できるからです。

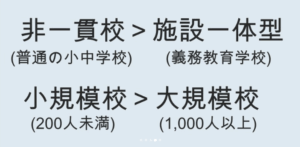

なぜ施設一体型か?

「小中一貫」が前提の場合、大人にとっては効率的だからです。

教員負担の問題

小中一貫教育を行う場合、教科担任制や乗入授業、合同行事などが行われるため、ただでさえ多忙な教員の負担がさらに増えます。そのため、小中学校が一緒の施設になっていた方が、物理的な移動が減り、「まだマシ」だからです。

ですが、そもそも教育学的な効果が明確になっていない「小中一貫教育」の取り組みを行わなければ、先生たちの負担を減らせますし、施設一体型にする必要性もありません。

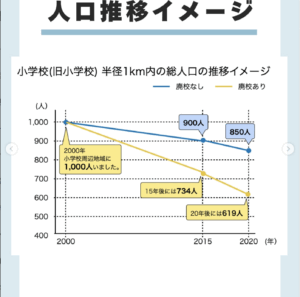

学校の老朽化と校舎の危険性の問題

桑名市には、ボロボロで危険な学校が大量に存在します。校舎の数を減らせば、その分1校に充てられる修繕費を増やせるため、安全性があがる、という論理です。

ですが、これは縦割り行政の弊害+お金を払う優先順位の問題です。

・小中学校は教育だけの機能を持つものではありません。

・子どもは地域と国の未来です。

ですから、優先度を上げて、横断的な予算編成にして、学校に予算を回せば、校舎の安全性の問題は解決可能です。

実際に、桑名市の教育関連予算は、市全体の財源の約1割程度です。

(R4年度 歳出総額586億:教育費55億円)

なぜ大規模校か?

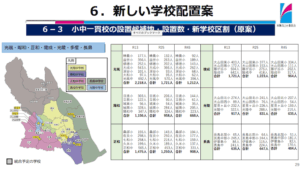

・委員会では、1,000人を超える過大規模校、1学年7学級になるようなマンモス校を推奨していません。

・答申では、「700〜1,000人規模」「1学年2〜3学級」が推奨されています。

・議事録でも、小規模校の利点を認め、多すぎるのは弊害がある、という発言が見受けられます。

今回のまとめ

・前提条件が間違っている

・委員会の答申内容とも異なっている

参考:

あり方検討委員会への諮問文

「望ましい学校教育のあり方について」答申

桑名市学校教育あり方検討委員会 議事録(第1回、第2回、第4回):多屋市議が市に請求して下さいました。