小中一貫校は本当に子どものためになるのか?

そんな問いに対して、心理学と教育学の側面から大規模調査を行なった結果が、1冊の書籍にまとめられています。

その中から、不登校が社会問題になっている現代において、最も重要と思われる部分をご紹介します。

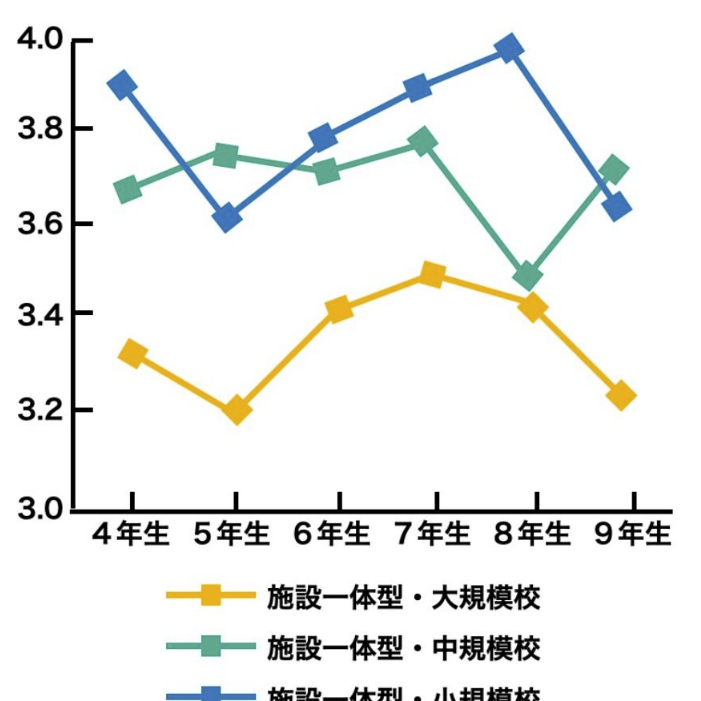

“施設一体型小中一貫校(義務教育学校)に通っている小学校段階の児童は、非一貫校の児童と比較して、学校適応感が低い傾向にあり、疲労感が強く、自信や目標に挑戦するという姿勢が弱い。

学業や対人関係、運動や自己の価値などで自分の有能さを感じにくく、自分のやりたいことや意見を明確に示すことが少ない。“

“学校適応感は学校規模が拡大するとともに低下。

学校が楽しい、学校へ行きたいという気持ちの強さは、児童生徒が通っているそれぞれの学校規模に依存するところがある。”

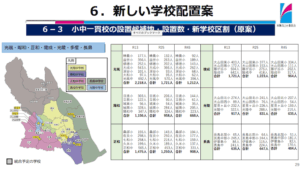

■調査概要

・施設一体型小中一貫校(義務教育学校)、分離型、非一貫校による比較

・施設一体型の小規模(200人未満)、中規模(300〜400人)、大規模(1,000人以上)の比較

・調査期間2013年〜19年で、延べ協力校 260校、延べ児童生徒数34,379人

小中一貫教育の実証的検証

・小中一貫教育の教育的効果とデメリットについて、心理学と教育学の側面から検証

・教師による評価ではなく、子供の視点に重点を置いた大規模調査の結果を分析

そもそもなぜこうした方法で検証を行ったのか?それは

・小中一貫教育は歴史がまだ浅く、効果検証が十分に行われていない

・当初、主要な目的とされていた「中一ギャップの解消」は、「中一ギャップ」という概念自体が誤りであると国立教育政策研究所が発表

・学力向上の成果とされるものは、学力テスト前の事前対策に注力することで、恣意的に変えることができる

・施設一体型の小中一貫校と、その他の学校の学力を比較した検証は、これまで行われていない

・教師や管理職による評価の場合、上からの政治的な圧力により発言が制限されるため、客観性を欠く

検証結果

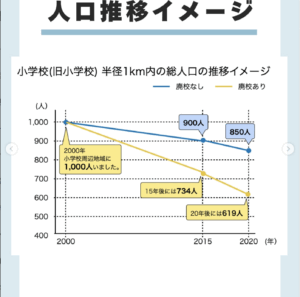

学校が楽しい、学校へ行きたいという気持ち「学校適用感」は、施設一体型の児童の方が低い傾向にあり、学校規模が拡大するとともに低下した。

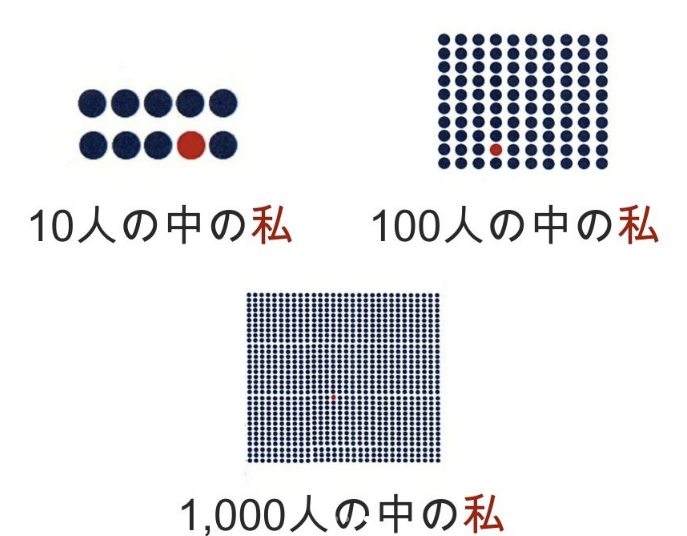

学校規模は、子どもの自己意識、他者意識に影響する。

大阪府交野市のホームページにも、「小中一貫教育の客観的データが知りたい」という見出しで、本調査結果が紹介されています。