小泉・安倍政権で急速に進んだ、政治による教育への介入。

「教え子を再び戦場に送るな」

そんな合言葉のもと、子どもと教育を守ってきた仕組み

世界から高く評価されてきた、日本式の教育の仕組みが、今危機に面しています。

そこで今回は、

これまで「学校が担ってきた役割とは何なのか?」

政権による教育改革の影響で、

学校の「塾化」が進んでいると言われる今、「学校と塾の違いとは何なのか?」

について、中澤先生の本から読み解きたいと思います。

学校の役割

①「学力」の向上

学力=読み書き、計算、科学、社会などの知識・学力(知育、教科指導)

・労働者の生産性UP

・個人の収入UP

・税収のUP

・社会の発展に寄与

→数字で測りやすい部分。教育支出=社会的投資。政権によって「特化」させられた部分。

ですが、学校の役割は「知育」だけではありません!

②人間性・社会性の向上

徳育・情操教育など=日直、係、給食当番、掃除、行事、クラブ、委員会などの「集団生活」で養う部分(生活指導)

・協働、助け合い、責任感、自己理解、他者の尊重UP

→数字で測れない、人間性の部分。政権によって「軽視」されてきた部分。

③社会的機能

・健康診断や予防接種などの公衆衛生

・防災訓練や交通安全教室

・地域コミュニティの中心

・地域の文化の拠点

・地域の防災の拠点

→②や③は、これまで海外から高く評価されてきた、日本の学校教育の強みです。

ですが、

「少子化」や「財源不足」、「効率化」の名の下に、こうした日本の学校教育の良さが、政治主導でどんどん削られてきています。

(※桑名市の学校統廃合計画も、同じ文脈で起きています。)

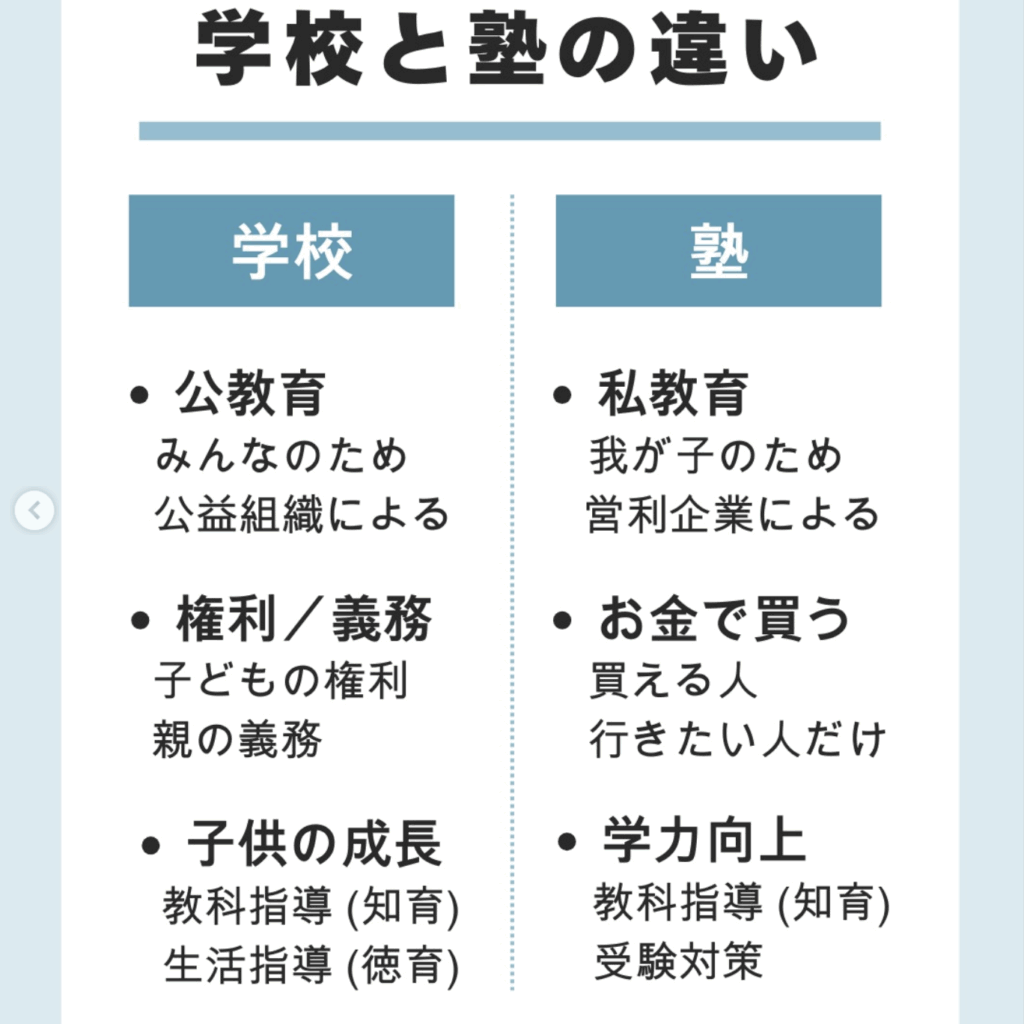

学校と塾の違い

小学校、中学校段階の義務教育は、日本では「公教育」です。

出自や経済状況、学力や本人のやる気、性格に関わらず、

排除や差別をせずに行うのが「公教育」です。

どんな子どもでも「学ぶ権利」があり、親は通学させる「義務」があります。

そして、これまでの日本の学校では、

単に読み書き計算などの「学力」を伸ばすだけでなく

日直や給食当番、行事やクラブ活動などの集団生活を通じて

子どもの「人間的な成長」を育むことに、力が注がれてきました。

そして、こうした「子どもの全人的な成長」こそ、

学校の先生の専門領域でもありました。

それが・・・

時の政権による教育への介入で、

・「学力」偏重主義や競争主義

・学校の統廃合や正規雇用の教員削減

・教育の「商品」化や塾化

が起きているのが、日本の学校教育の現状です。