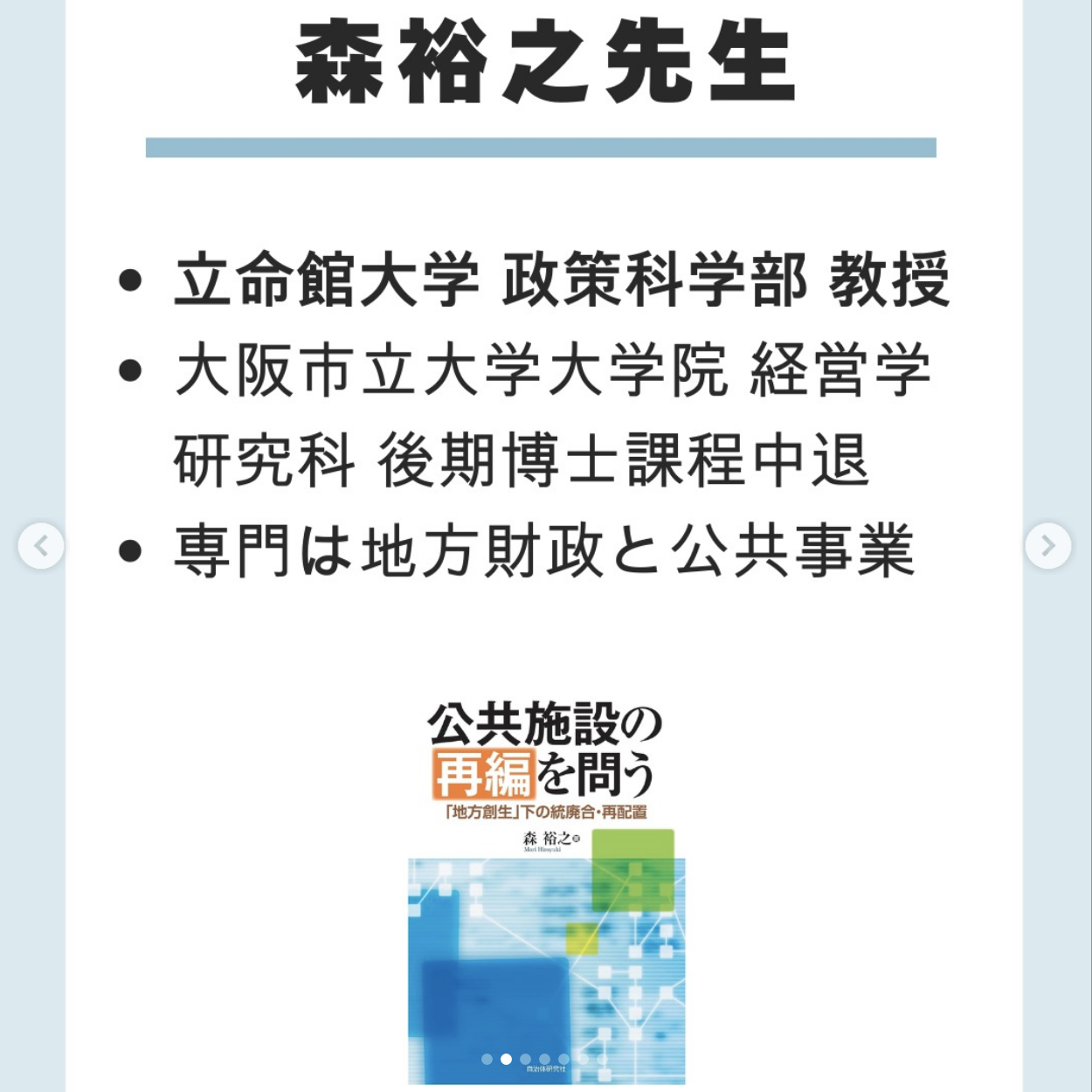

地方財政と公共事業が専門の、立命館大学 森教授の本よりご紹介。

そもそもなぜ今、学校再編が全国で進んでいるのか?

・安倍政権による「地方創生」=地方財政削減の方針=公共施設の統廃合

・道路などは生活のインフラとして削減できないが、公共施設は削減できるとする見方

・自治体の公共施設の約4割が学校で、6割以上が深刻な老朽化による更新時期が迫っている

・総務省主導で、各自治体が「公共施設等総合管理計画」を作り、削減目標を立てている

(アメ[補助金]とムチ[国からの予算の制限]で政策誘導)

つまり、国の将来を考えるなら、本来最も重要なはずの「子どもへの教育」

「学校」が最大のリストラ対象になっているのです。

同様に、今回の学校再編も、教育環境の向上が目的ではなく、教育予算の削減が本音なのではないでしょうか?

桑名の学校施設適正管理計画の内容

桑名市学校施設適正管理計画によると

・公共施設の約49%が学校

・2021年〜65年までに919億円の維持・更新費用

・老朽化が著しく、長寿命化しても維持・更新費に年間20.4億円(桑名市の一般会計 662億円)

・学校の約8割が築30年超え、約2割が築50年超え

・中長期的に総量削減に取り組む

結局、上記こそが、教育長が固くなに学校再編を推し進める理由なのではないでしょうか。

(教育長は「白紙撤回はない」と何度も公言)

たしかに、公共施設の半数が学校ですが、

だからと言って学校をリストラ対象にすべきなのでしょうか?

近年、そもそもの必要性や異常な高額性が気になる公共施設の新設が相次いでいますが。。。

また、一般会計と比較した場合、上記の維持・更新費はたった3%ですが、

それでも学校のせいで財政が逼迫すると言えるのでしょうか?

公共施設の「賢い縮小」

森先生は、公共施設を再編する場合

単に総量削減を目的として稚拙に計画をするのではなく

1.まちづくり視点を持つ

(地域の将来像を描く)

2.歴史的価値を考慮する

(記憶を引き継ぐ)

3.地域の納得・融和を重視する

(地域の分断を防ぐ)

この3つが大事だと説いています。

今の桑名市教育委員会の学校再編の進め方は、この3つを大事にしていると思いますか?

公共施設の統廃合メニュー

学校の統廃合には様々な手法が存在します。

| 取り組み方策 | 概要 |

|---|---|

| 集約 | 同じ種類の施設の統合 |

| 複合化・多機能化 | 異なる種類の施設の統合 |

| ダウンサイジング | 規模の縮減 |

| 転用 | 使用目的の変更 |

| PPP /PFI | 建築・管理の民間活用 |

| 連携・広域化 | 近隣自治体との相互利用 |

| 地域などへの移管 | 地域へ管理運営権の移譲 |

| 貸付・売却 | 施設・土地の貸付・売却 |

長野県飯田市の事例

・飯田市の公共施設政策の特徴=地域ごとの下からの計画づくり

・「全市的」施設と「地域」施設に分類し、後者は「地域別検討会議」を設置して検討

・地域住民が自ら各地域の将来を考え、公共施設の再編方法も考える

公共施設は、市長や教育長、役人のものではなく、

地域の住民が管理運営を自治体に「信託」している、地域の「共同資産」です。

特に地域ごとの課題やニーズが異なる学校、

地域のコミュニティの核を担っている学校は、

全市一律で、上から一方的に再編計画を押し付けるような類の資産ではないはずです。

飯田市のモデルを見習って、地域のニーズに則した学校再編の進め方を強く希望します。